このページでは、二十三夜祭の写真を掲載しています。

写真のページはこの他に、神社お寺の行事、、年中行事(鬼火焚き他)、民家の正月飾り、娯楽行事(運動会・大祭)、奉仕作業があります。

二十三夜祭 (本来は旧暦1月23日) 平成24年(2012年)1月16日~17日

太陽と月を拝んで、集落の悪魔・災難を追い払い、村人が一年間無事であるようにと祈願する神社の祭りです。正月の二十三夜に行われる月待ち、日待ちの行事で、1泊2日をかけ、供物のお餅の数も大小合わせて500個を超える大きな祭りです。昔は徹夜で祭を行ったそうですが、現在は深夜の月の出を拝んだ後は一旦帰宅し、日の出の前に再び集まるようになっています。

準備をするトーマイ(当廻り)の人

雨のためテントを建てました

「当廻り帳」で昨年の記録を見て

用意したもち米は15キロ

大きさと数をそろえていきます

夕飯と翌日朝に食べる食事の準備

昨年の記録をたびたび確認します

準備の合間にちょっと一息

外の大鍋で煮炊きします

決まりごとに沿ってそろえられた御餅

夕飯の準備が進んでいます

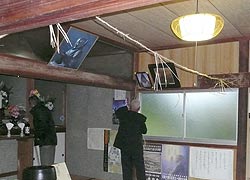

しめ縄の垂れは10本と3本。「10・3=とーさん=通さない」の意味

餅の数+1はそれより長く生きるという願い。

二人の拝み者の供物は一対にして

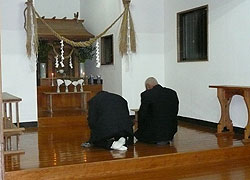

拝み者二人はしめ縄の結界の中で灯火、線香を絶やさず祈願

飲食歓談しながら月の出を待つ

メニューはお煮しめ、うどん、ナマス

午前0時すぎ拝み者が集落の3つの神社へ祈願に

弓矢八幡神社。麦生集落の五穀豊穣、発展安泰、無病息災を祈願

正八幡神社に向かって。同じく祈願します

大山神社で。同じく祈願します

寺に戻り皆と東に向かい月の出を拝みます

お神酒としろむくを皆で頂きます

おせんめ(御洗米)も頂きます

笹の葉に乗せて、おせんめ(御洗米)を配ります

月形の御餅を切って皆で頂き、午前1時半一旦帰宅

翌朝6時半に再び集まり、日の出を待ちます

東の空に太陽が昇ってきます

2礼2拍手1礼で太陽を拝みます

しめ縄をはずし結界を解きます

お神酒をいただきます

燃やされるしめ縄

拝み者二人も同席し直会

写真のページはこの他に、神社お寺の行事、年中行事(鬼火焚き他)、民家の正月飾り、娯楽行事(運動会・大祭)、奉仕作業があります。